梁海清

- 词条统计

- 浏览次数:次

- 编辑时间:1970-01-01 08:00

- 最近更新:书画家百科全书

- 资料来源:墨绘万物[用户提供]

梁海清

[db:证书]

艺术家介绍

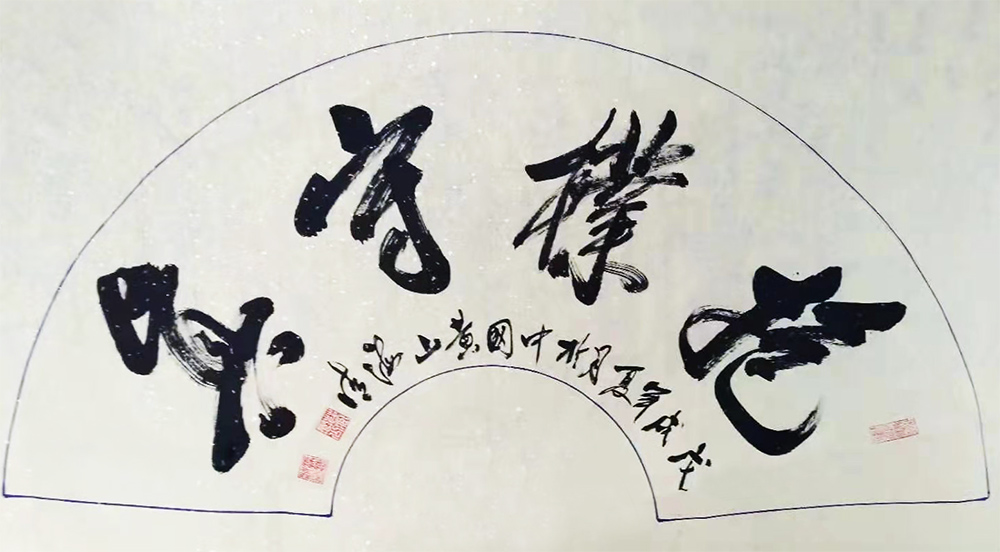

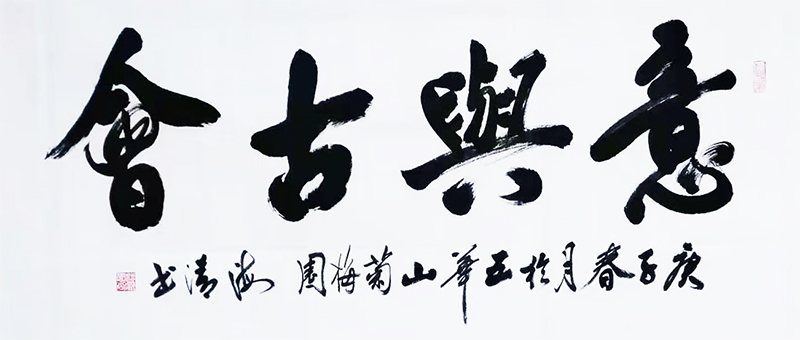

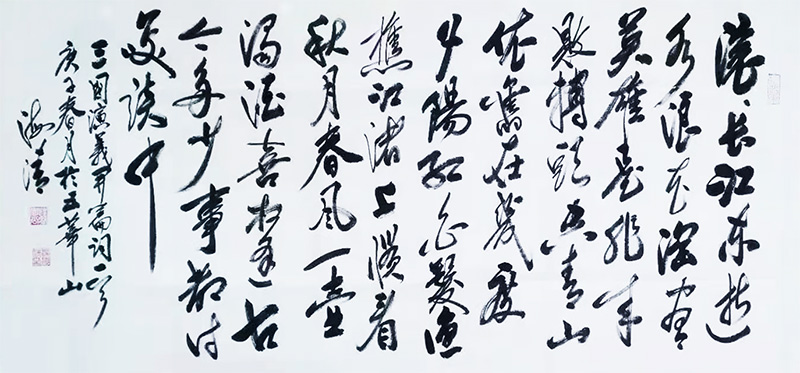

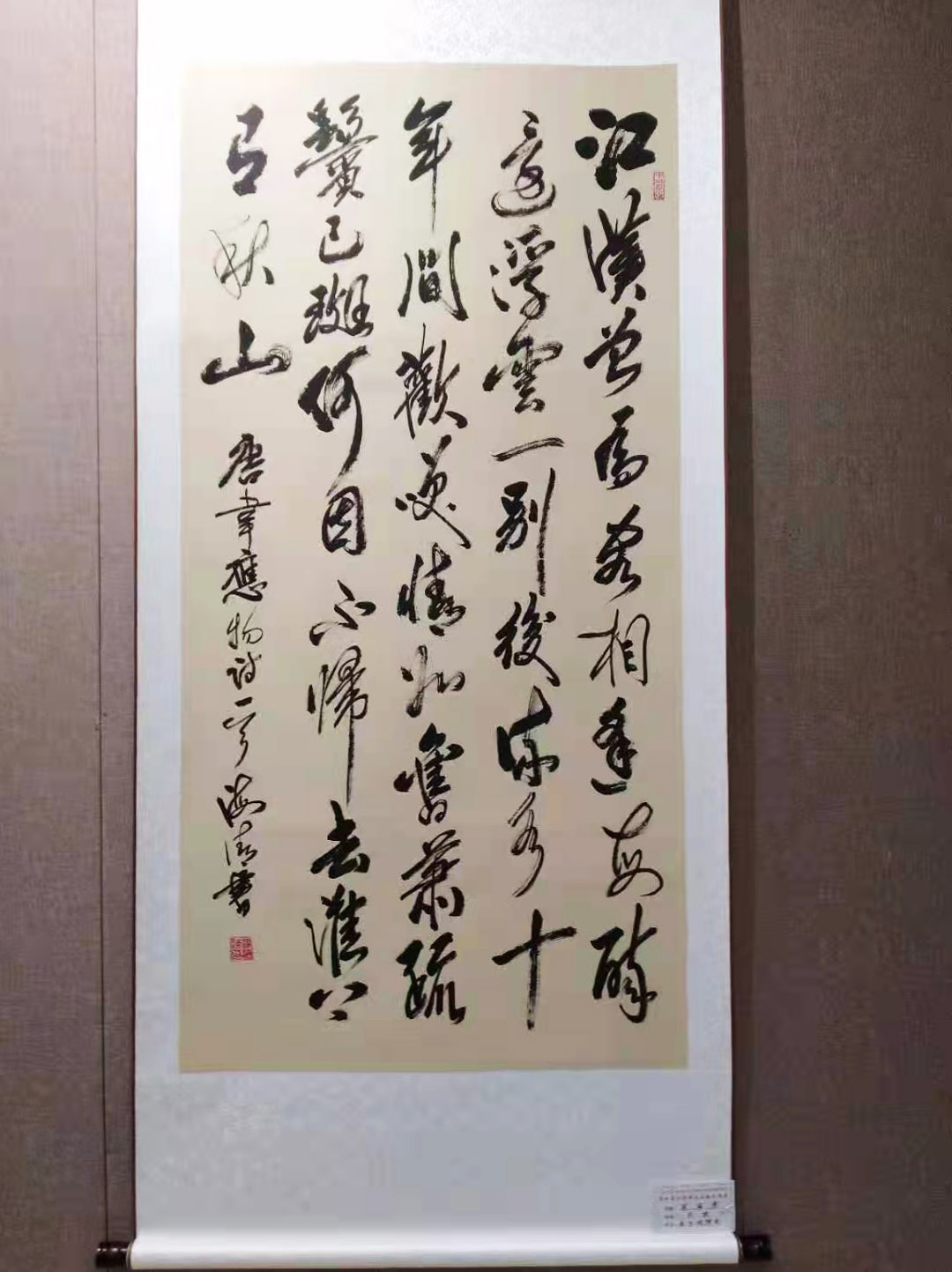

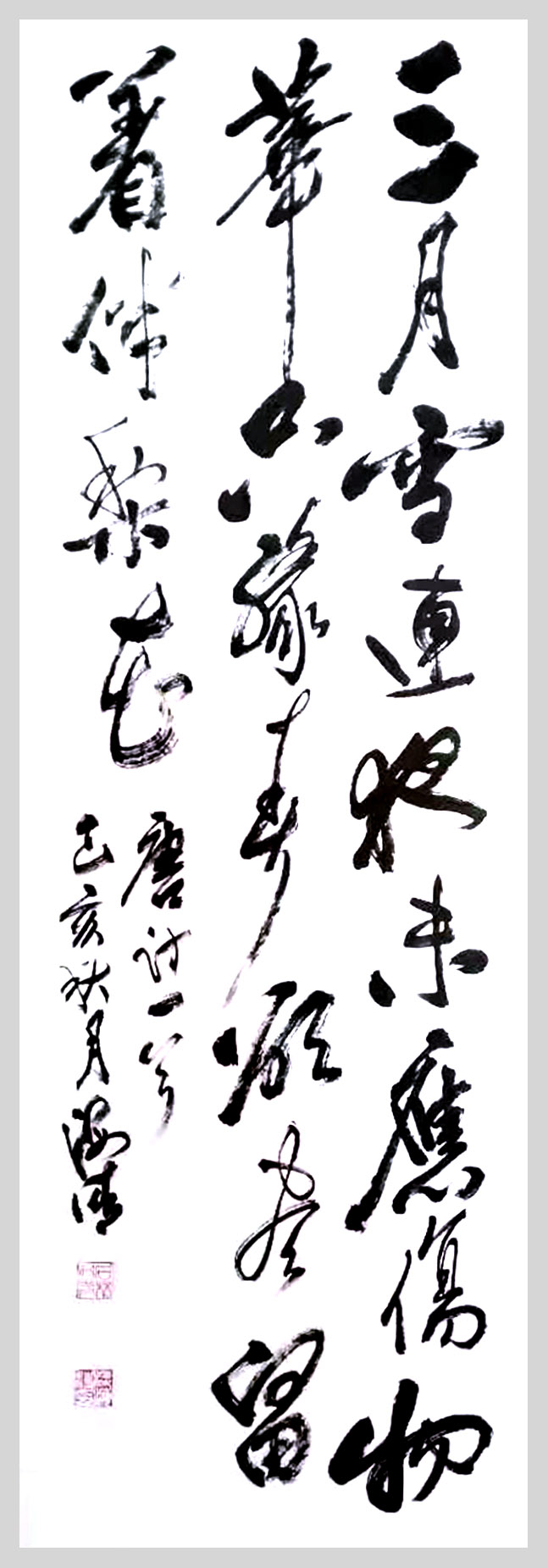

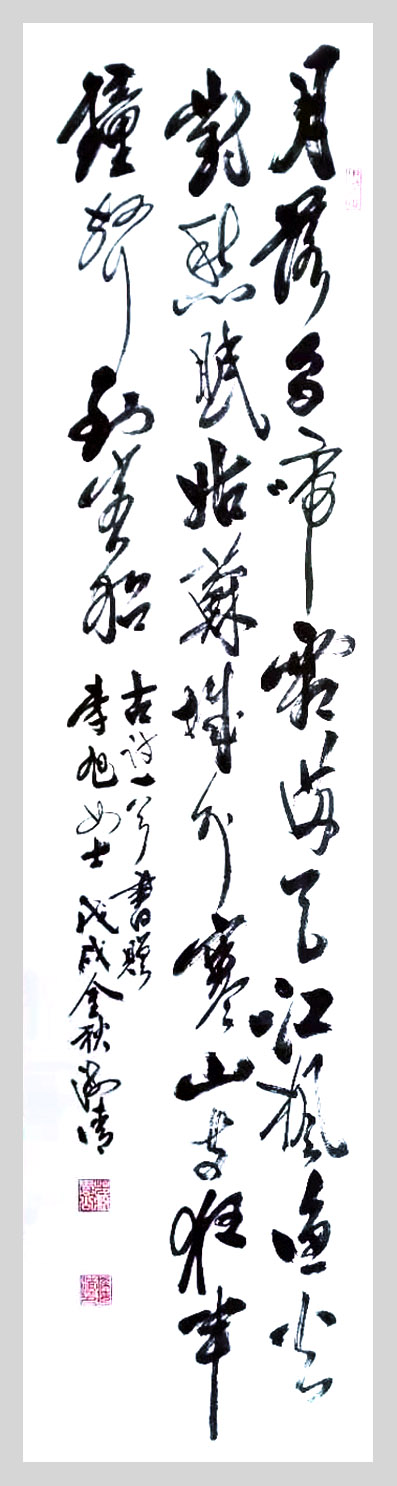

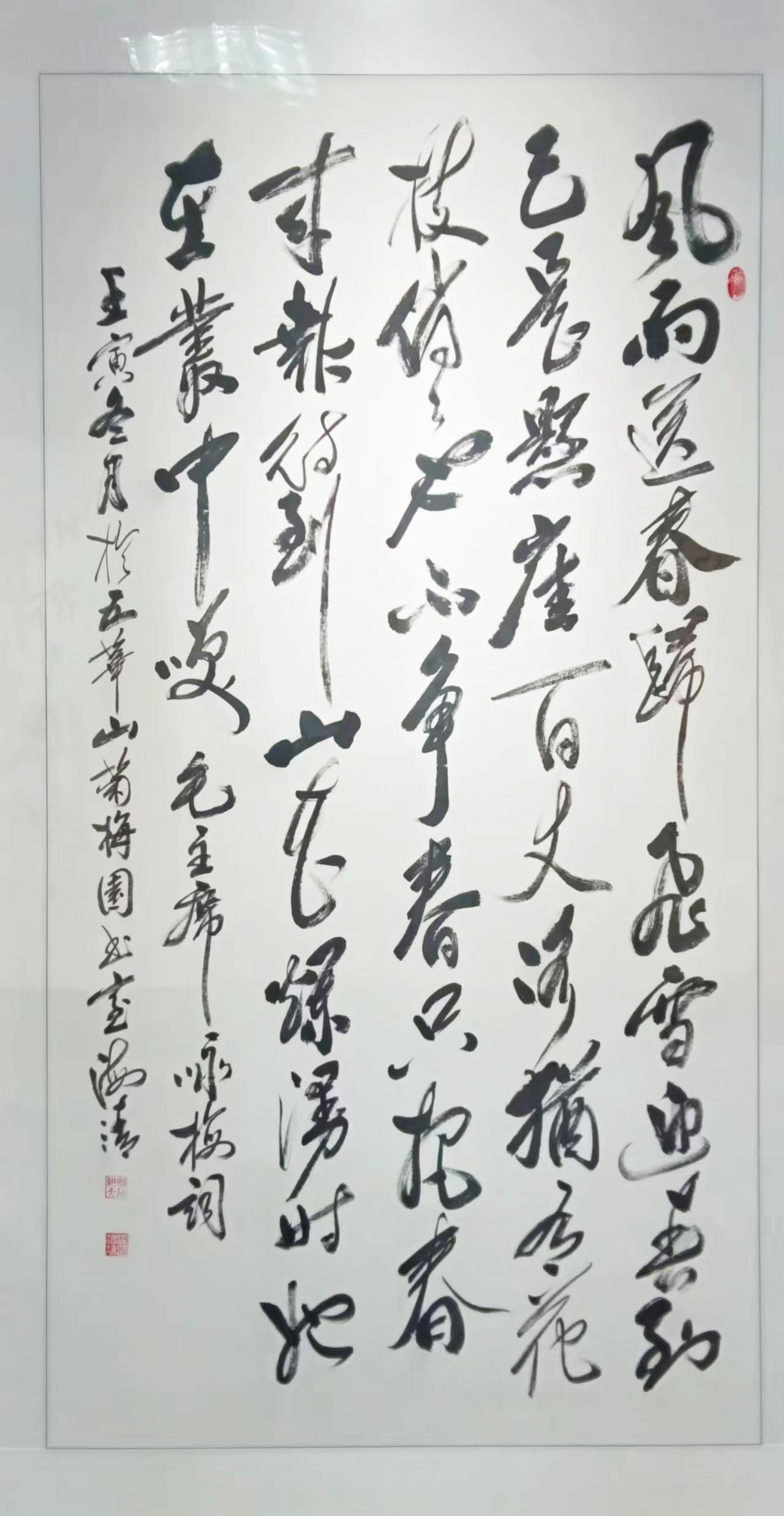

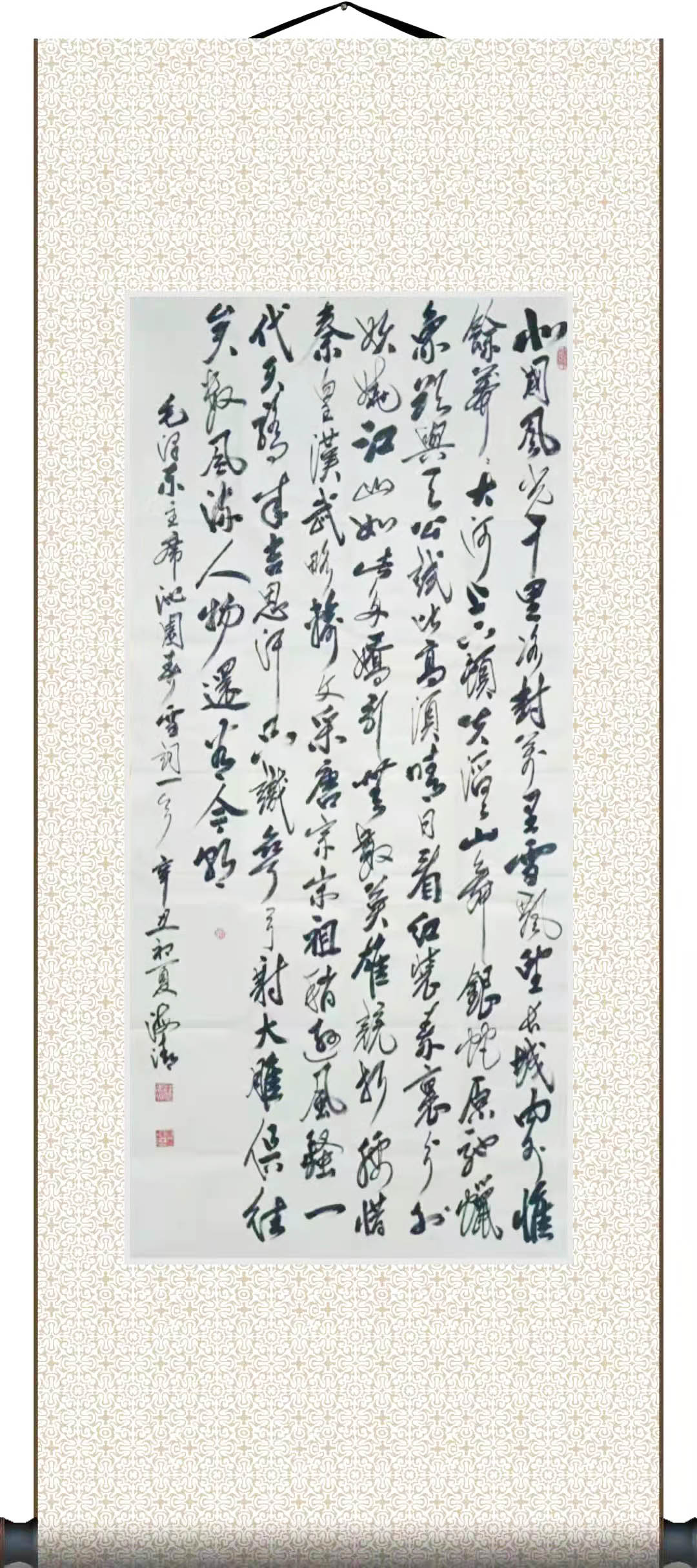

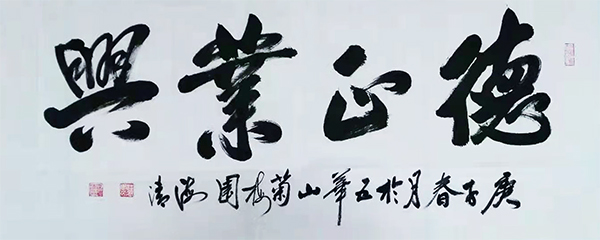

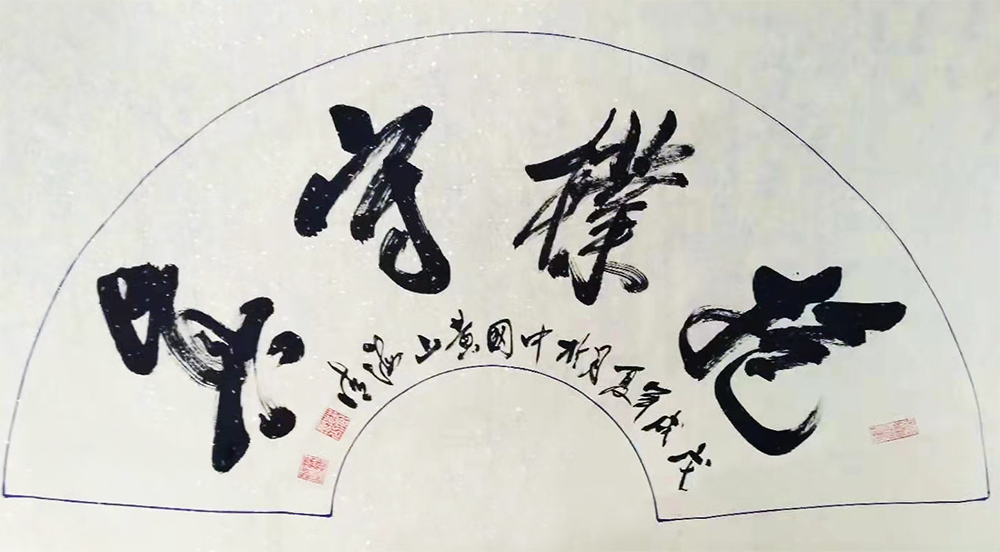

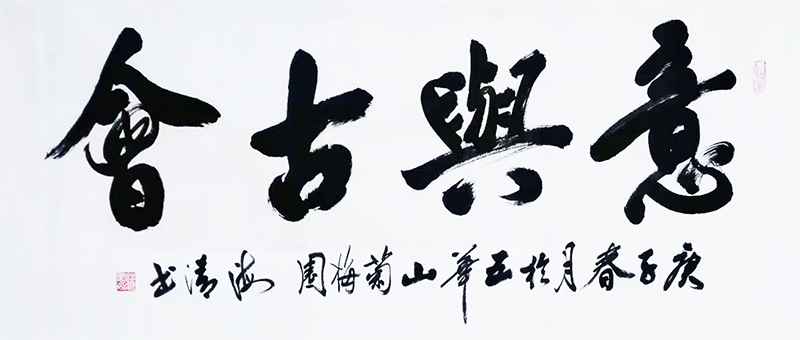

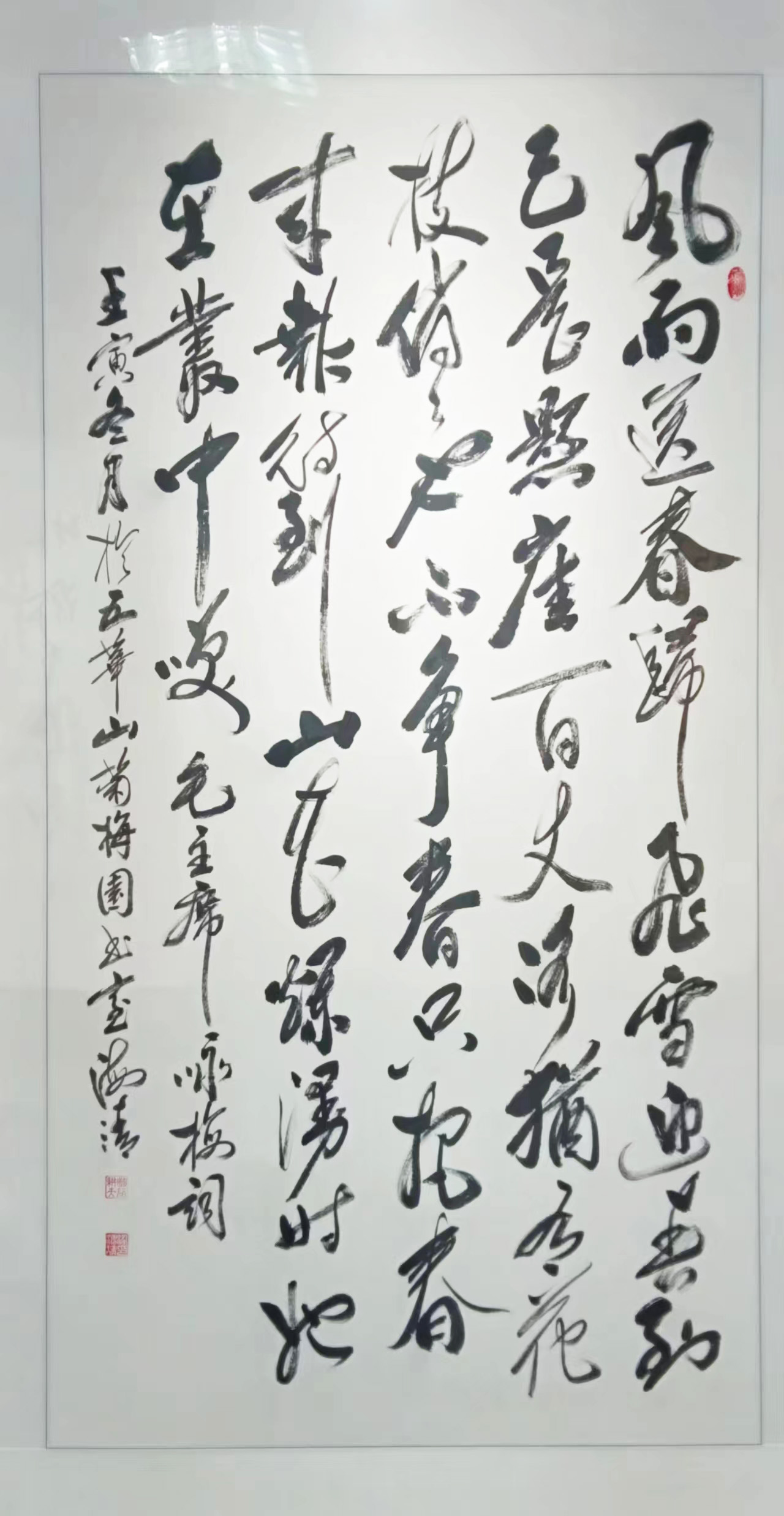

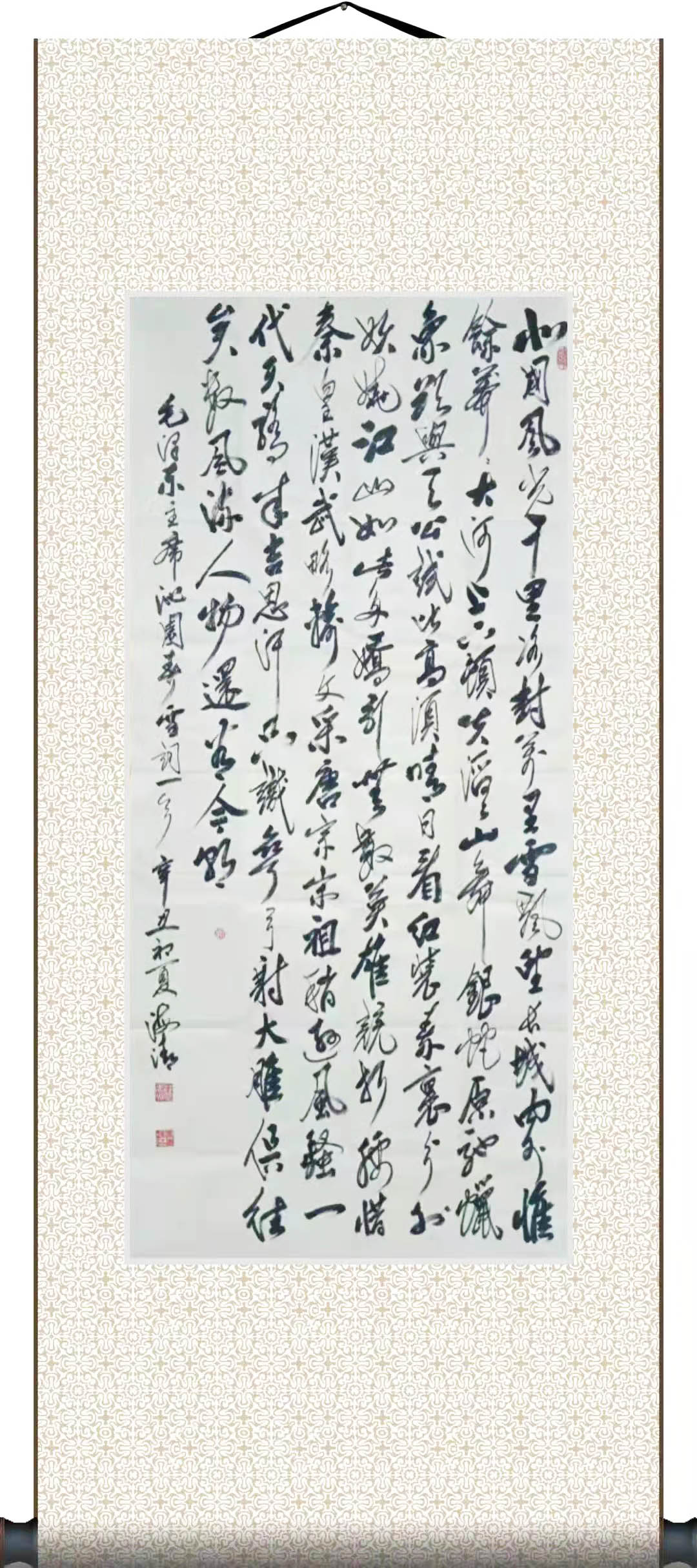

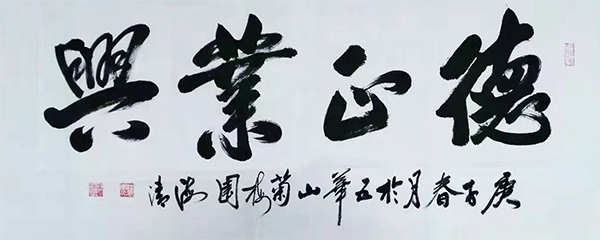

他幼承家训,刻苦学习,临摹名帖、拜访名家,受益匪浅,终有收获。其行书端壮秀丽,气势遒劲,筋骨内涵流畅,笔划清朗刚和;作品布势和气韵生动活跃,格调高雅,个性鲜明,深受赏识。其作品被众多机构收藏,多有索取者作为礼品赠送友人。

在建国65周年之际,国家邮政部邮票邮品制作中心曾征集其书法作品,制作个性化邮票和电话卡、明信片,集成《辉煌65周年》中国邮册。

他在拜访书法历史名流后,特撰《追忆拜见清末秀才苏局仙》文章,发表在书法报上,多家报刋转载。这篇文章生动刻画了我国长寿书法家、诗人苏局仙老人写字、吟诗的艺术人生。同时也为广大读者揭示了苏局仙老先生110岁高寿的珍贵秘诀。

现今,梁海清先生已越古稀之年,每日仍坚持笔耕不辍,读帖写字必不可少,从博大精深的书法艺术中吸取精华,充实自己,增加乐趣,广交书友。

追忆拜见清末秀才苏局仙

文/梁海清

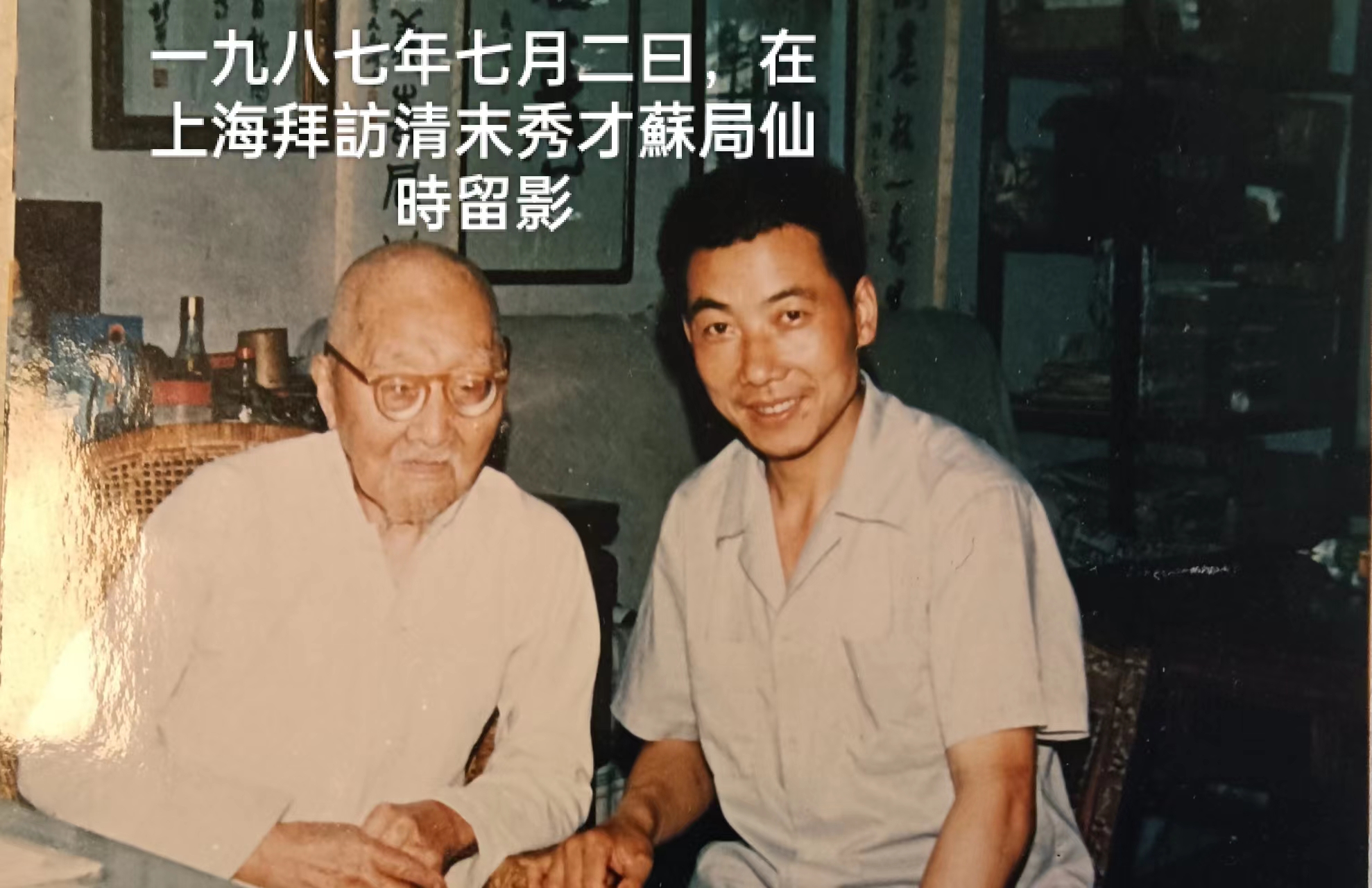

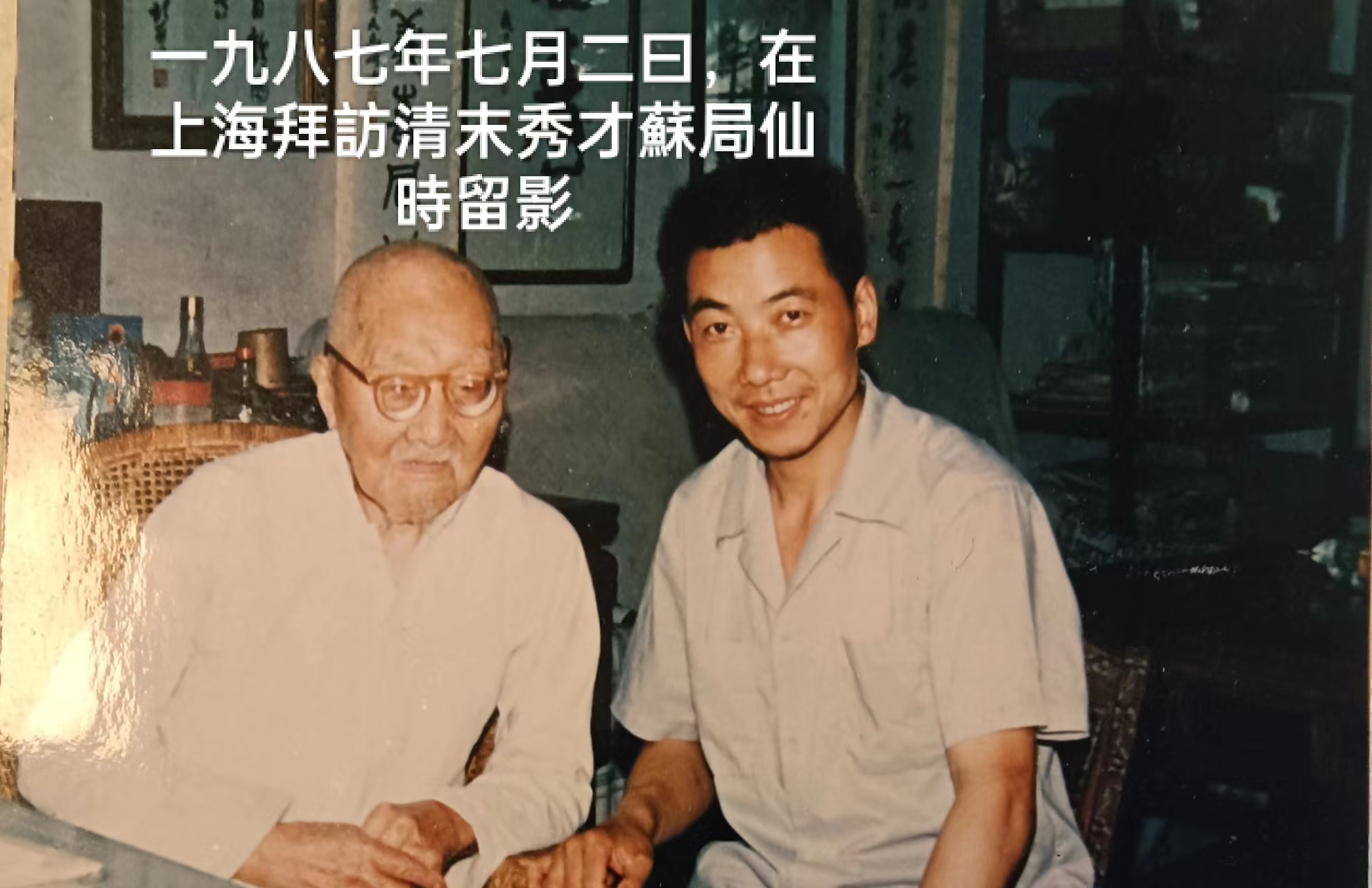

我至今依然清楚地记得,那是在一九八七年七月二日上午,天下着毛毛细雨,我们一行四人兴致勃勃地来到上海南汇周浦乡牛桥村,登门拜见一位清朝末科(1906年)秀才——苏局仙先生。苏局仙老先生生于一八八二年一月,与鲁迅先生同庚,卒于一九九一年十二月,享年一百一十岁,是最后一位谢世的清朝秀才。

在朋友的引导下,我们穿过百花盛开的农家小院,直奔老人家的书斋——“水石居”。苏局仙在他儿子苏健候陪伴下正在书斋,老人身着白色老布对襟便装,下穿黑色平布打褶的齐膝短裤,系着白纱编织的裤腰带,腰带两端齐垂膝下,脚穿黑色圆口布鞋。老人家个头不高,戴着一副老花眼镜,十分慈祥和善。虽已是一百零五岁的高龄,却并无龙钟老态。苏局仙端坐在已是半旧的藤椅上,面对临窗的书案,手提放大镜,借着窗口射进的光线,十分认真地阅读大概是刚刚收到的信函。

苏老翁书房的四壁挂满当代名流和书法大家所赠的书法条幅。书房的正中央摆着一张长方形且古色古香的书案,其表面磨得光亮,仿佛见证着老人家耕耘的勤奋历史,老人家与我国著名书法家、诗人孙墨佛齐名,被誉为“南仙北佛”。案上堆满文房四宝和一些杂物,墙边立着一个大书架,较整齐地摆列着多种书籍。其中一个精致的书箱上以正楷所书“资治通鉴”四字。看来老人家真的是善读史书,博古通今。紧挨书架的墙边有一张四人座沙发,我们这些慕名而来的客人均坐在上面,与苏健侯老人攀谈起来。我信口问到:“苏老伯,您老多大年纪了?”当时苏健侯老伯也已经是七十多岁的老人了,但他却答道:“我还小,八十岁不到。”当初我是一个三十七岁的年青人,按年龄,苏健侯老伯是我的祖辈了。我明白了一个简单道理: 他是因在自己高寿的父亲面前才如此幽默戏称“我还小”的。

陪同我去拜访的除我表弟朱庆生外,还有两位朋友,一位是一家报社记者徐曙光,另一位是摄影师金佩政。

本文作者梁海清与苏局仙老先生合影

我们与苏健侯老伯交谈得很投机、热烈,主要话题是围绕苏氏家族。苏健侯老伯看来不太健谈,但很热情,地地道道的上海话,我似懂非懂,徐、金二位不时用普通话“翻译”。交谈中我提出同来者与苏老伯合影留念,经应允后,但苏健侯老伯一再谦让不居中位。当我再次要求与苏局仙老人留影,经苏健侯老伯禀报,苏局仙老人家欣然同意,马上放下手中的信件和放大镜,慢慢立起身来。我喜出望外,迅速上前将老人坐的藤椅挪开,重新放好。再扶老人家坐下,并搬来旁边的一张太师椅,紧挨在苏局仙老人身旁。镁光灯一闪,金佩政先生为我与苏局仙老人定格了一张极其珍贵的合影。

苏老翁长寿秘诀不仅是长期习书,同时他还在生活上注意调理,据苏局仙老人讲,他“基本吃素,早睡早起,劳逸结合,心情舒畅,有病调养,尽少吃药,生活有序,不慌不忙,饭后百步,寄情翰墨”。他把写字当作一种体育锻炼,运腕时还要配合呼吸。先生平生遇到苦难和艰辛真不少,但从不悲观,每当遇到不愉快的事,一般会采取三招对付:一是丢开,二是找小朋友玩,三是照照镜子,烦恼自然也即之烟消云散。他以苍劲有力、琅琅上口的长寿三字经表明“人长寿,并不难,要早起,须早眠、戒烟酒,忌暴食,饥即食,倦即眠,休烦恼,抱乐观”的科学健身道理。

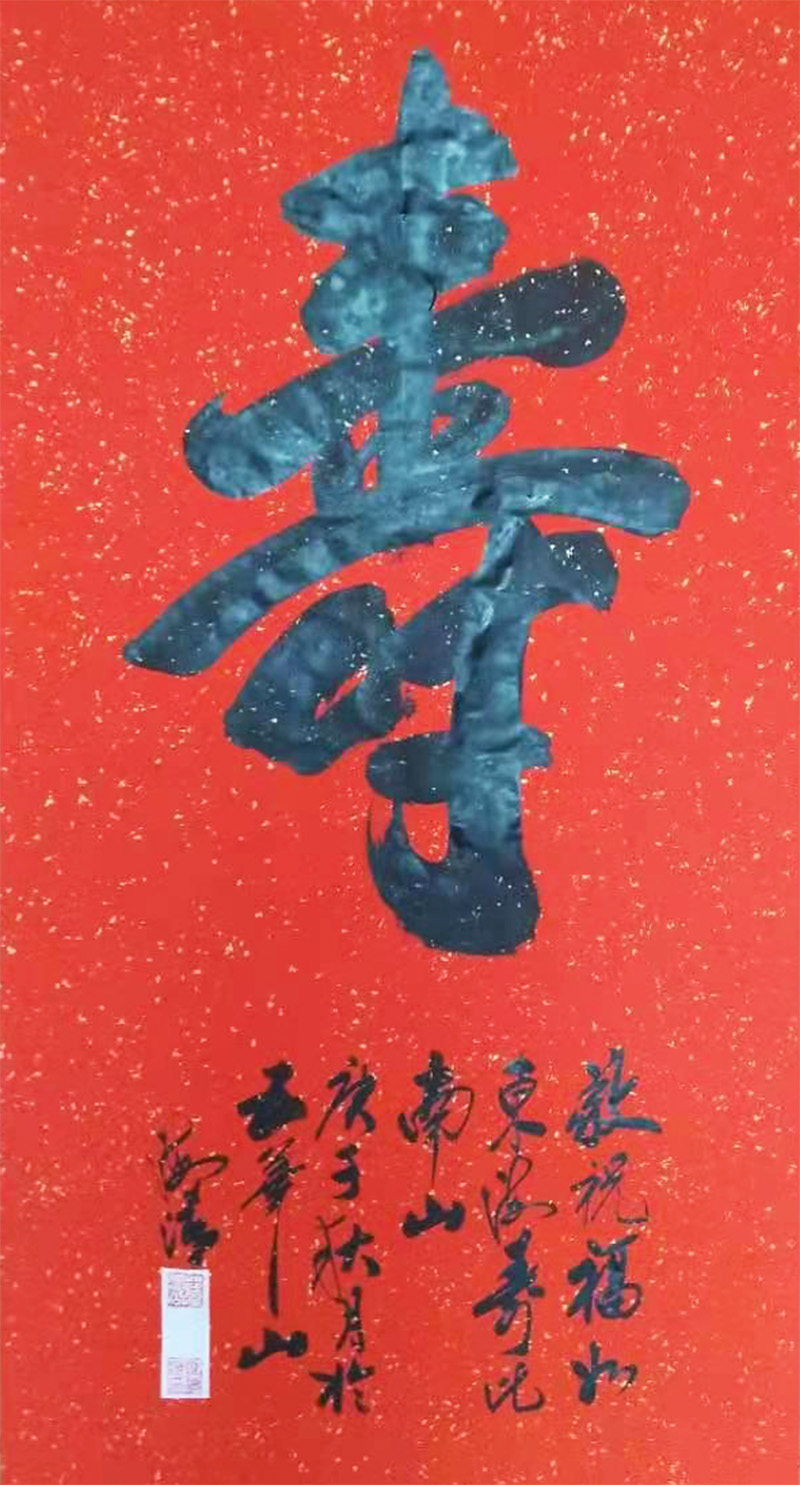

苏局仙老先生生前为中国书法家协会会员、上海分会名誉理事、上海市文史馆馆员。据说他的家族是宋代大文豪苏东坡的后裔,难怪透着一脉儒雅之气。他在少年时代即刻苦临池习字,临摹唐人碑帖,耄耋之年又转练王羲之《兰亭集序》,人们赞称先生之书法“苍老中含秀润,质朴中有俊雅,古朴遒劲,生动有姿,法度严谨;既深得欧颜之精髓,又富涵王书之形神,可谓博采众长,独辟蹊径,深谙书道,功老道成”。

一九八O年,时年九十八岁高龄的苏局仙老依然雄风不减当年,仍能一气呵成《兰亭集序》,其作“飞逸夺秀,翩翩欲仙,字字如珠如玑,流光溢彩”,这也显示了他非凡的书法造诣和深厚的艺术功底,此后,书坛“百岁状元”的美誉传遍海内外。

苏局仙老先生不仅是名扬海内外的书坛巨匠,还是一位“高产”诗人。每日濡墨、赋诗作词习以为常,即使在病中仍寻章觅句,由其子苏健侯笔录,晚年集成《病榻余吟》,据说他一生赋诗作词万余首,题材广泛、情真意切,在这些诗的海洋中,有很多诗篇体现这位历经漫长历史时期的老人热爱新社会、控诉旧世界、赞美新生活的高尚思想境界。例举诗云:“半夜惊雷雨,今年第一声,花飞三月暮,日暖几时晴;水长秧苗绿,风来麦浪轻,田家犹未厌,沟浍望皆盈。”绘声绘色地勾画出了春天的农事景象。又云:“早稻金黄熟,催收未许迟,新秧继插土,脱粒夜眠时。”它深刻地表现乡村一派丰收繁忙的图景,洋溢着甜美的乡土气息。像这样一位历经五个历史时期的末科秀才,思想之新亦属罕见。

苏建侯老伯告诉我们,上海市历届市委政府领导对老人家均十分尊重和关怀,几乎每逢新春佳节都登门看望,为老人家祝寿拜年。为使老人家偶尔出行方便,政府出资特意铺修一条道路通向牛桥村,路面虽不宽广,恰十分平坦,被人们称之为“苏堤”。

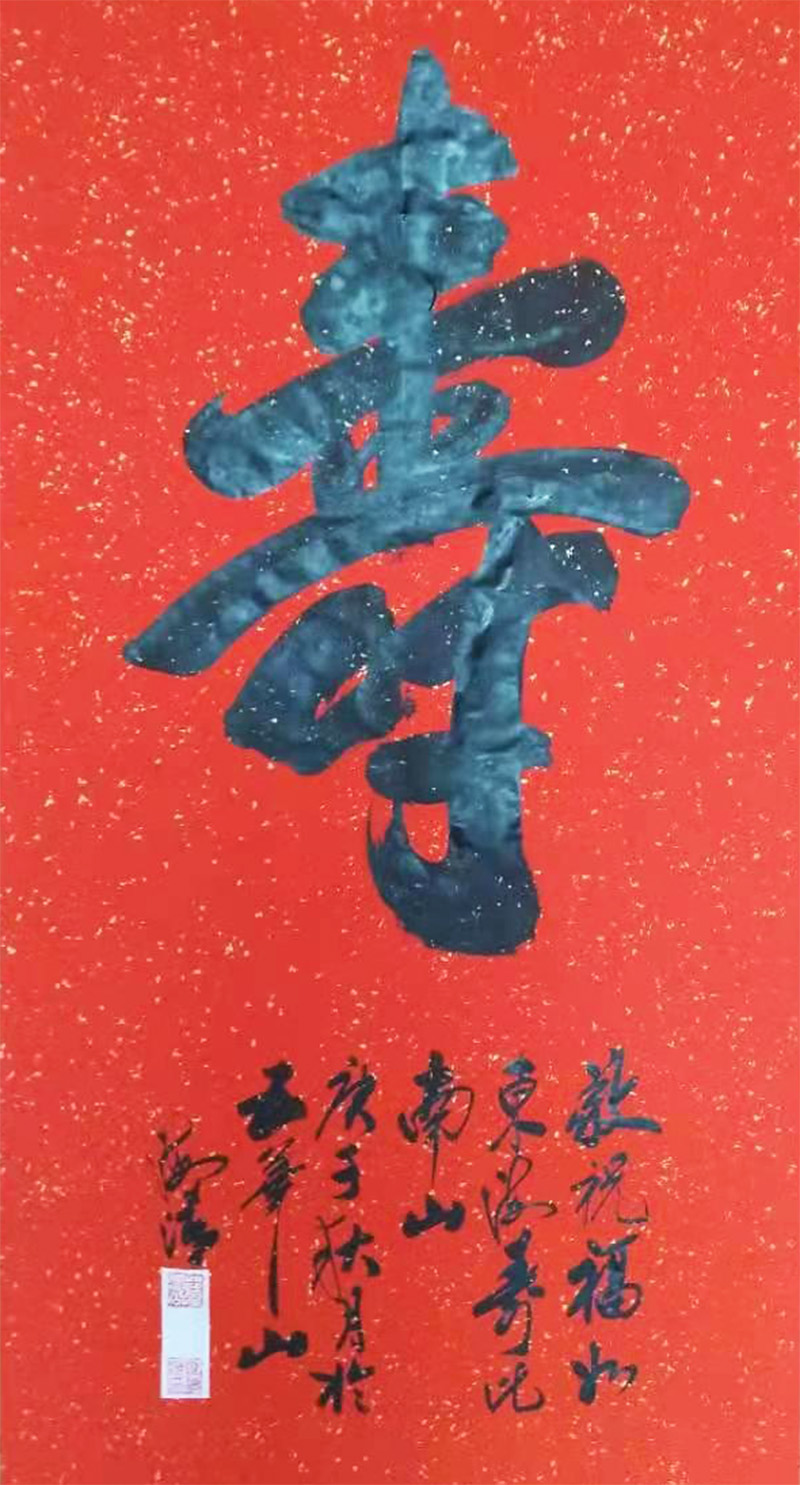

苏局仙老人的书法和诗词吸引着无数读者。我这次有幸拜见老先生,使我终生难以忘怀。说心里话,藏在心中的一个最大愿望,就是渴望得到老人家的墨宝,但难以启齿,最后我终于鼓足了勇气斗胆索要。真没想到老人家欣然同意我的心愿,由于当天阴雨光线较暗,书写不宜,未能获得。苏健侯老伯答应“写好寄去”。果然在我返家不到两周时收到苏局仙老先生亲书条幅“前事不忘后事师 海清先生雅正 南汇百五岁苏局仙”。

笔者喜得前清秀才苏局仙老先生亲书墨宝,感到十分荣幸,一直珍藏,视为传家之宝。让苏老翁的儒雅灵气和遐福,一代又一代地永远传下去!

古稀感怀

文/梁海清

我们每天都伴随着太阳、月亮和星星,忙忙碌碌地度过一天又一天,一年又一年。

春天,大地苏醒,百花争妍,鸟语花香,气象万千。夏天,骄阳似火,雨露滋润,禾苗茁壮,绿油茂生。秋天,秋雨绵绵,秋风送爽,金色世界,累累硕果,秋收秋忙为冬藏。冬天,皑皑白雪,冰封雪扬,千山万水,银装素裹,无限风光。

人们热恋美好四季景象,享受艳阳和煦的白日,静静休度繁星似锦的夜晚,沉浸在大自然赏赐的美妙时光里。

转眼己越古稀之年,七十三个春夏秋冬,二万六千个日日夜夜,光阴似箭,岁月如梭。追忆那己逝去的年月,我们都有幸福和收获,有向往和后悔,有烦恼和泪水。但仍留恋那青春的朝气和自然有趣的生活片段,仿佛那童少时代就在眼前。我偶尔也有自责,没有好好学习,抓住有限的机遇而创造条件,努力奋进,混得体面一点。如今的社会,人际交往看地位、论富有、视才干。可我一穷二白,什么都没有!

人生就要不断拼搏挑战,少青未搏待何时?机遇一旦失去,如同高山流水不回头,现在得失己成定局,只能深刻领会教训,空思晚矣!

我总觉得自己从未犯错,给人的印象还可以,知己老朋友不少,多一个朋友多一份期待,多一份生机,多一份力量,多一份自豪感。我平生为人处事不拘小节,敌对面几乎为零,安全感充裕。虽有极个别人,也许是做个什么芝麻小“官”,对我有点歧视,我不计较,一笑了之!

我常而思念生我养我的父母双亲,他(她)们分别离世,是我最大的悲伤,偶在睡梦中幸福相依,但却是梦幻一场。总有那么一天,我要追随父母而去!

人生在世,生老病死这四步曲,是自然规律,不可逾越。古稀之年就己进入二步曲了,后生之年有限。

如何珍惜后生之岁月的每一天,是一大课题。一句话归纳为:要活得健康,活得开心,活得尊严一点。我给自己立的“自规”,可供老年朋友一阅,也许有益:

炎暑少出行,活动随心境;

空调适宜温,通风空气新;

雪冬自保暖,不让寒气侵;

烧酒尽少饮,适量食晕腥;

蔬菜素汤好,甘露伴后生;

闲事皆不管,琐事少烦心;

不争长与短,忍让静养神;

忘却昔日怨,恩人嘱子孙;

多交朋和友,乐趣又称心;

有空写写字,开心又文明;

中午稍休息,晚上九点眠;

睡足八小时,晨起有精神;

出门散散步,活动健健身。

联系电话:13865414196

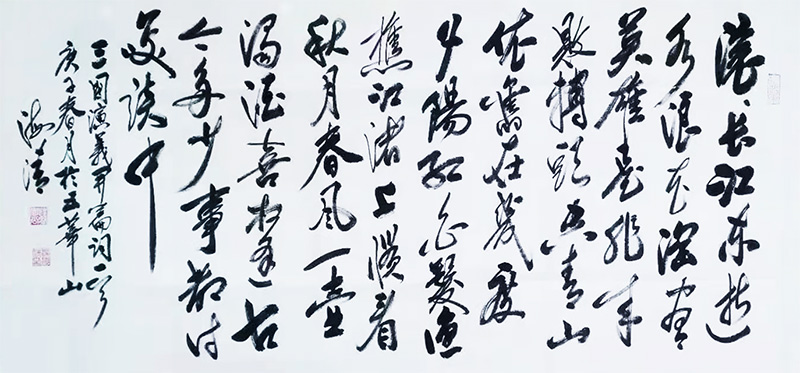

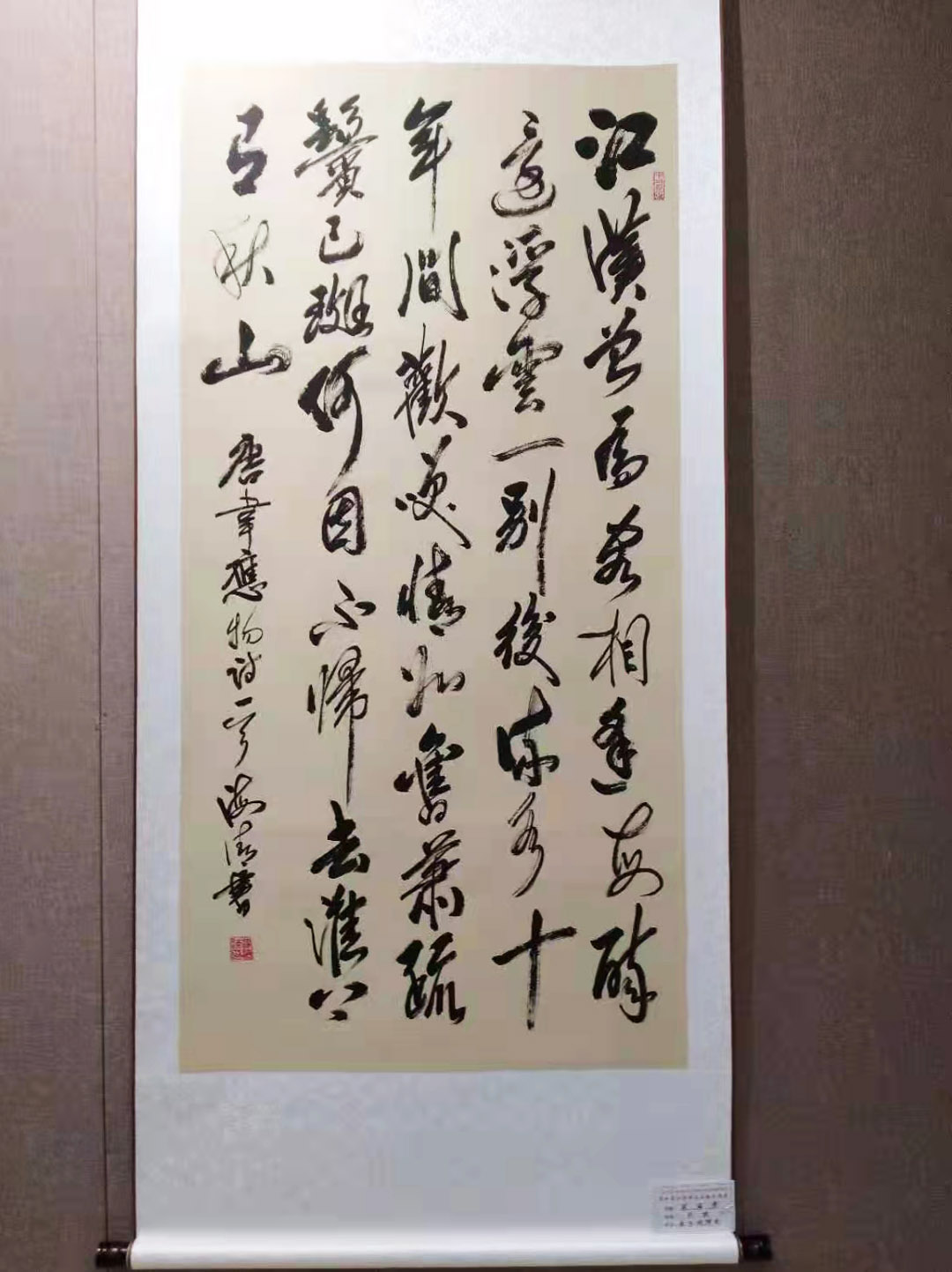

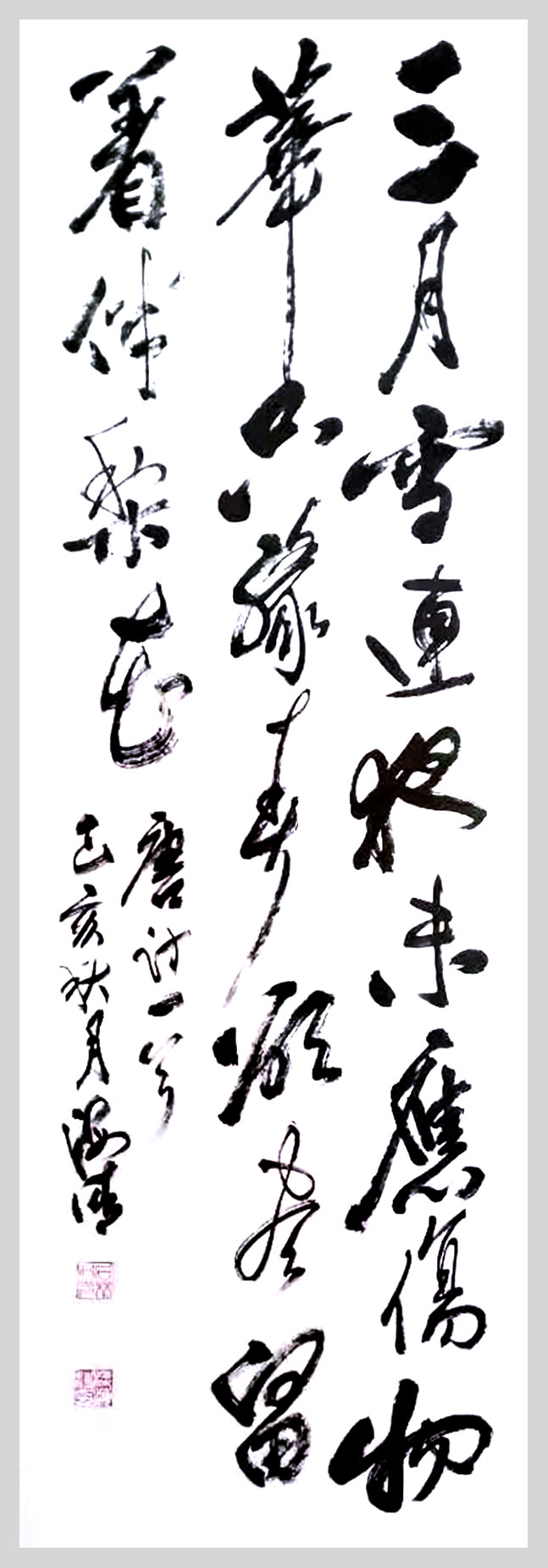

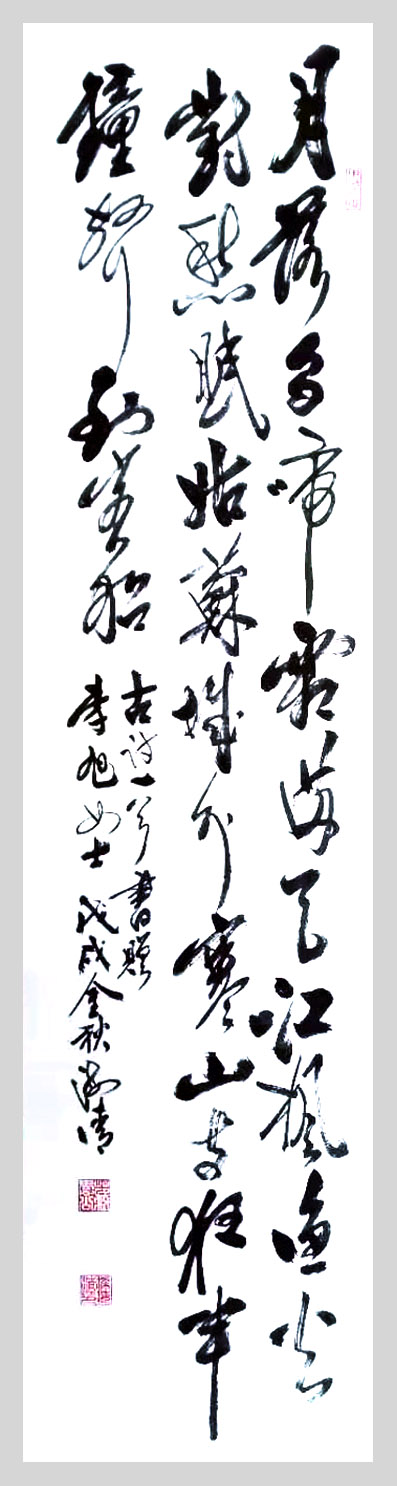

作品展示

追忆拜见清末秀才苏局仙

文/梁海清

我至今依然清楚地记得,那是在一九八七年七月二日上午,天下着毛毛细雨,我们一行四人兴致勃勃地来到上海南汇周浦乡牛桥村,登门拜见一位清朝末科(1906年)秀才——苏局仙先生。苏局仙老先生生于一八八二年一月,与鲁迅先生同庚,卒于一九九一年十二月,享年一百一十岁,是最后一位谢世的清朝秀才。

在朋友的引导下,我们穿过百花盛开的农家小院,直奔老人家的书斋——“水石居”。苏局仙在他儿子苏健候陪伴下正在书斋,老人身着白色老布对襟便装,下穿黑色平布打褶的齐膝短裤,系着白纱编织的裤腰带,腰带两端齐垂膝下,脚穿黑色圆口布鞋。老人家个头不高,戴着一副老花眼镜,十分慈祥和善。虽已是一百零五岁的高龄,却并无龙钟老态。苏局仙端坐在已是半旧的藤椅上,面对临窗的书案,手提放大镜,借着窗口射进的光线,十分认真地阅读大概是刚刚收到的信函。

苏老翁书房的四壁挂满当代名流和书法大家所赠的书法条幅。书房的正中央摆着一张长方形且古色古香的书案,其表面磨得光亮,仿佛见证着老人家耕耘的勤奋历史,老人家与我国著名书法家、诗人孙墨佛齐名,被誉为“南仙北佛”。案上堆满文房四宝和一些杂物,墙边立着一个大书架,较整齐地摆列着多种书籍。其中一个精致的书箱上以正楷所书“资治通鉴”四字。看来老人家真的是善读史书,博古通今。紧挨书架的墙边有一张四人座沙发,我们这些慕名而来的客人均坐在上面,与苏健侯老人攀谈起来。我信口问到:“苏老伯,您老多大年纪了?”当时苏健侯老伯也已经是七十多岁的老人了,但他却答道:“我还小,八十岁不到。”当初我是一个三十七岁的年青人,按年龄,苏健侯老伯是我的祖辈了。我明白了一个简单道理: 他是因在自己高寿的父亲面前才如此幽默戏称“我还小”的。

陪同我去拜访的除我表弟朱庆生外,还有两位朋友,一位是一家报社记者徐曙光,另一位是摄影师金佩政。

本文作者梁海清与苏局仙老先生合影

我们与苏健侯老伯交谈得很投机、热烈,主要话题是围绕苏氏家族。苏健侯老伯看来不太健谈,但很热情,地地道道的上海话,我似懂非懂,徐、金二位不时用普通话“翻译”。交谈中我提出同来者与苏老伯合影留念,经应允后,但苏健侯老伯一再谦让不居中位。当我再次要求与苏局仙老人留影,经苏健侯老伯禀报,苏局仙老人家欣然同意,马上放下手中的信件和放大镜,慢慢立起身来。我喜出望外,迅速上前将老人坐的藤椅挪开,重新放好。再扶老人家坐下,并搬来旁边的一张太师椅,紧挨在苏局仙老人身旁。镁光灯一闪,金佩政先生为我与苏局仙老人定格了一张极其珍贵的合影。

苏老翁长寿秘诀不仅是长期习书,同时他还在生活上注意调理,据苏局仙老人讲,他“基本吃素,早睡早起,劳逸结合,心情舒畅,有病调养,尽少吃药,生活有序,不慌不忙,饭后百步,寄情翰墨”。他把写字当作一种体育锻炼,运腕时还要配合呼吸。先生平生遇到苦难和艰辛真不少,但从不悲观,每当遇到不愉快的事,一般会采取三招对付:一是丢开,二是找小朋友玩,三是照照镜子,烦恼自然也即之烟消云散。他以苍劲有力、琅琅上口的长寿三字经表明“人长寿,并不难,要早起,须早眠、戒烟酒,忌暴食,饥即食,倦即眠,休烦恼,抱乐观”的科学健身道理。

苏局仙老先生生前为中国书法家协会会员、上海分会名誉理事、上海市文史馆馆员。据说他的家族是宋代大文豪苏东坡的后裔,难怪透着一脉儒雅之气。他在少年时代即刻苦临池习字,临摹唐人碑帖,耄耋之年又转练王羲之《兰亭集序》,人们赞称先生之书法“苍老中含秀润,质朴中有俊雅,古朴遒劲,生动有姿,法度严谨;既深得欧颜之精髓,又富涵王书之形神,可谓博采众长,独辟蹊径,深谙书道,功老道成”。

一九八O年,时年九十八岁高龄的苏局仙老依然雄风不减当年,仍能一气呵成《兰亭集序》,其作“飞逸夺秀,翩翩欲仙,字字如珠如玑,流光溢彩”,这也显示了他非凡的书法造诣和深厚的艺术功底,此后,书坛“百岁状元”的美誉传遍海内外。

苏局仙老先生不仅是名扬海内外的书坛巨匠,还是一位“高产”诗人。每日濡墨、赋诗作词习以为常,即使在病中仍寻章觅句,由其子苏健侯笔录,晚年集成《病榻余吟》,据说他一生赋诗作词万余首,题材广泛、情真意切,在这些诗的海洋中,有很多诗篇体现这位历经漫长历史时期的老人热爱新社会、控诉旧世界、赞美新生活的高尚思想境界。例举诗云:“半夜惊雷雨,今年第一声,花飞三月暮,日暖几时晴;水长秧苗绿,风来麦浪轻,田家犹未厌,沟浍望皆盈。”绘声绘色地勾画出了春天的农事景象。又云:“早稻金黄熟,催收未许迟,新秧继插土,脱粒夜眠时。”它深刻地表现乡村一派丰收繁忙的图景,洋溢着甜美的乡土气息。像这样一位历经五个历史时期的末科秀才,思想之新亦属罕见。

苏建侯老伯告诉我们,上海市历届市委政府领导对老人家均十分尊重和关怀,几乎每逢新春佳节都登门看望,为老人家祝寿拜年。为使老人家偶尔出行方便,政府出资特意铺修一条道路通向牛桥村,路面虽不宽广,恰十分平坦,被人们称之为“苏堤”。

苏局仙老人的书法和诗词吸引着无数读者。我这次有幸拜见老先生,使我终生难以忘怀。说心里话,藏在心中的一个最大愿望,就是渴望得到老人家的墨宝,但难以启齿,最后我终于鼓足了勇气斗胆索要。真没想到老人家欣然同意我的心愿,由于当天阴雨光线较暗,书写不宜,未能获得。苏健侯老伯答应“写好寄去”。果然在我返家不到两周时收到苏局仙老先生亲书条幅“前事不忘后事师 海清先生雅正 南汇百五岁苏局仙”。

笔者喜得前清秀才苏局仙老先生亲书墨宝,感到十分荣幸,一直珍藏,视为传家之宝。让苏老翁的儒雅灵气和遐福,一代又一代地永远传下去!

古稀感怀

文/梁海清

我们每天都伴随着太阳、月亮和星星,忙忙碌碌地度过一天又一天,一年又一年。

春天,大地苏醒,百花争妍,鸟语花香,气象万千。夏天,骄阳似火,雨露滋润,禾苗茁壮,绿油茂生。秋天,秋雨绵绵,秋风送爽,金色世界,累累硕果,秋收秋忙为冬藏。冬天,皑皑白雪,冰封雪扬,千山万水,银装素裹,无限风光。

人们热恋美好四季景象,享受艳阳和煦的白日,静静休度繁星似锦的夜晚,沉浸在大自然赏赐的美妙时光里。

转眼己越古稀之年,七十三个春夏秋冬,二万六千个日日夜夜,光阴似箭,岁月如梭。追忆那己逝去的年月,我们都有幸福和收获,有向往和后悔,有烦恼和泪水。但仍留恋那青春的朝气和自然有趣的生活片段,仿佛那童少时代就在眼前。我偶尔也有自责,没有好好学习,抓住有限的机遇而创造条件,努力奋进,混得体面一点。如今的社会,人际交往看地位、论富有、视才干。可我一穷二白,什么都没有!

人生就要不断拼搏挑战,少青未搏待何时?机遇一旦失去,如同高山流水不回头,现在得失己成定局,只能深刻领会教训,空思晚矣!

我总觉得自己从未犯错,给人的印象还可以,知己老朋友不少,多一个朋友多一份期待,多一份生机,多一份力量,多一份自豪感。我平生为人处事不拘小节,敌对面几乎为零,安全感充裕。虽有极个别人,也许是做个什么芝麻小“官”,对我有点歧视,我不计较,一笑了之!

我常而思念生我养我的父母双亲,他(她)们分别离世,是我最大的悲伤,偶在睡梦中幸福相依,但却是梦幻一场。总有那么一天,我要追随父母而去!

人生在世,生老病死这四步曲,是自然规律,不可逾越。古稀之年就己进入二步曲了,后生之年有限。

如何珍惜后生之岁月的每一天,是一大课题。一句话归纳为:要活得健康,活得开心,活得尊严一点。我给自己立的“自规”,可供老年朋友一阅,也许有益:

炎暑少出行,活动随心境;

空调适宜温,通风空气新;

雪冬自保暖,不让寒气侵;

烧酒尽少饮,适量食晕腥;

蔬菜素汤好,甘露伴后生;

闲事皆不管,琐事少烦心;

不争长与短,忍让静养神;

忘却昔日怨,恩人嘱子孙;

多交朋和友,乐趣又称心;

有空写写字,开心又文明;

中午稍休息,晚上九点眠;

睡足八小时,晨起有精神;

出门散散步,活动健健身。

联系电话:13865414196